TOP > 温度計 テクニカルマガジン > 01 非接触温度計(放射温度計)選定のポイント①「波長」

- 非接触温度計(放射温度計)は物体が発している赤外線を受光し、その赤外線の量を温度に変換しています。

非接触温度計(放射温度計)は機種によって受光できる赤外線の「波長」が異なるため機種選定には「波長」の性質について理解する必要があります。

01 非接触温度計(放射温度計)選定のポイント①

「波長」

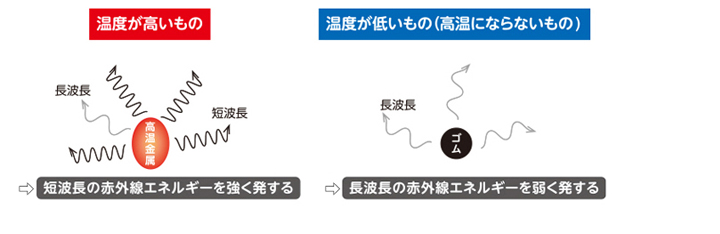

- あらゆる物体は、様々な長さ(波長)の赤外線を放射していますが、「物体の温度」や「物体の材質」によって、特定の波長が強く放射されたり、弱く放射されるといった性質があります。

「波長」の性質

- 例えば、温度が高いものは短い波長の赤外線エネルギーが強くでますが、温度が低いものはほとんど出ていません。

- このように物体の温度により波長の赤外線エネルギーは変化します。

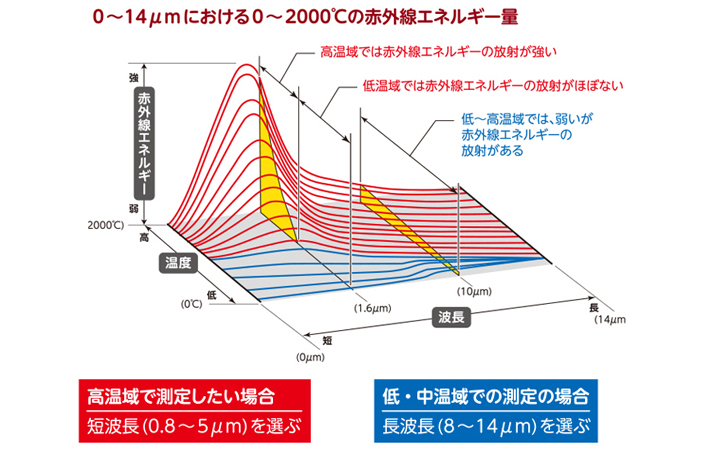

温度・波長・赤外線エネルギーの関係性を詳しく表したのが下記の図になります。

- 高温になるほど短波長の赤外線エネルギーの放射が強くなり、低温ではほぼありません。

一方、長波長は低温から高温にかけて一定の弱い赤外線エネルギーを放射していることがわかります。

それでは次に、実際の材質による波長ごとの「放射率」の違いを確認していきます。

「物体の温度」と波長の関係

- 「放射率」とは、波長がどのくらいの赤外線エネルギーを放射しているかを表す指標です。

放射率が1に近づくにつれて測定しやすく、逆に放射率が「0」では温度測定は不可能となります。

物体から放射される赤外線のうち、どの波長を測定するのが最適かという判断材料として、この「放射率」が使用されます。 その他にも赤外線の「反射」や「透過」といった性質も波長選択の重要な判断材料になるので、次回以降にご紹介していきます。 - 下記は、それぞれの材質とその状態における、1.0μm、5.1μm、8~14μmの波長の放射率を表しています。

- 放射率表

- ※放射率は様々な条件(温度、表面の形状等)によって変わるため、記載の内容と異なる場合がございます

は、他の波長より比較的放射率が高く、測定に適しているということを表しています。

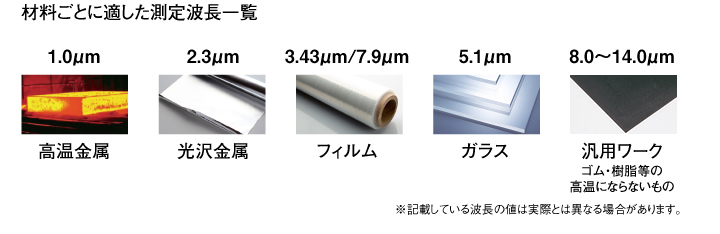

材質ごとに測定に適した波長をまとめると下記になります。

は、他の波長より比較的放射率が高く、測定に適しているということを表しています。

材質ごとに測定に適した波長をまとめると下記になります。

- 上記を参考に、温度を測定したい材質に適した測定波長の非接触温度計(放射温度計)を選定するようにしてください。

「物体の材質」と波長の関係

| 放射率 | ||||

| 波長 | 1.0μm | 5.1μm | 8~14μm | |

| アルミニウム | 非酸化 | 0.1~0.2 | 0.02~0.2 | 0.02~0.1 |

| 研磨 | 0.1~0.2 | 0.02~0.1 | 0.02~0.1 | |

| 粗面 | 0.2~0.8 | 0.1~0.4 | 0.1~0.3 | |

| 酸化 | 0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | |

| 鉄 | 非酸化 | 0.34 | 0.05~0.25 | 0.05~0.2 |

| 錆 | 0.5~0.8 | 0.5~0.7 | ||

| 酸化 | 0.7~0.9 | 0.6~0.9 | 0.5~0.9 | |

| 鋳造、純化 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |

| 溶融 | 0.35 | |||

| ガラス | 板 | 0.98 | 0.85 | |

| 溶融 | 0.9 | |||

| ゴム | 0.9 | 0.95 | ||